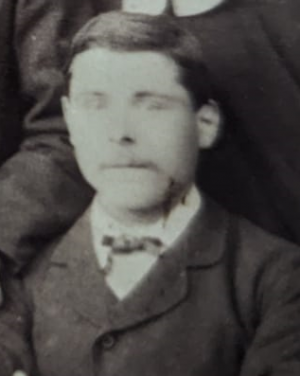

Victor Colvez (1864-1932)

Président du syndicat des boulangers au début du XXe siècle,Victor Jean Marie Colvez est né en 1864 et décédé le 20 janvier 1932 à Minneapolis, à l'âge de 68 ans. Il est le frère de Pierre Colvez, missionnaire jésuite parti en Chine dans la région de Shanghai, à la même époque. Sa descendance nord-américaine existe toujours.

Il s'est marié le 19 février 1889 à Vitré, avec Léonie Victoire Dauphin (née en 1866).

Du « grenier d'abondance »

Dès 1780, la municipalité souhaite construire un « grenier d'abondance », ou « halle aux blés », afin de réduire le prix du grain et donc celui du pain. En profitant de la démolition de l'église Toussaints, le plan dressé par l'architecte communal Gohier, en 1819, l'envisage comme une vaste place rectangulaire qui doit accueillir en son centre une halle au blé. Le cadastre de 1842 montre que le projet n'a pas été réalisé conformément aux souhaits initiaux, malgré la construction de la halle. L'édifice fut démoli vers 1926 pour être remplacé par la halle construite sur les plans de l´architecte communal Emmanuel Le Ray.

... au départ vers l'Amérique

En janvier 1903, Victor Colvez propose de réunir des dons en argent permettant de financer des caisses de pains recuits fabriqués à sa boulangerie, se conservant six semaines, que Victor Colvez se charge de faire parvenir au plus vite aux pêcheurs de sardines "affamés".[2].

Un an plus tard, Victor Colvez est ruiné et décide de partir en Amérique avec son épouse et ses cinq enfants.

Des traces à l'université du Saskatchewan au Canada

L'université du Saskatchewan dans son portail "I-Portal: Indigenous Studies Portal" a conservé une publication relative à son parcours de vie de Rennes au Minnesota "Reluctant Homesteader: A French Settler’s Story" ( L’histoire d’un colon français, fermier malgré lui )[3].

- Narrates the story of Victor Colvez who, with his family, immigrated to Canada from the town of Rennes in Brittany in France, and settled in the Prince Albert Area. Part Two: Rookie Fur Trader - Describes Colvez’s life as a fur trader for the company Revillon Frères; includes anecdotes about the climate meeting and interacting with the Métis, learning English, and friends he met. Après quelques mois comme cuisinier

Cette publication ethnographique raconte l'histoire de Victor Colvez qui, avec sa famille, a immigré au Canada.

Le Rennais Victor Colvez, boulanger de son état, est établi Au grand Four 22 rue Le Bastard, et il est même président du syndicat des Boulangers. Ainsi le 18 juin 1902 "le dévoué syndic de la Boulangerie M. Colvez" préside une réunion de 36 patrons et de 70 ouvriers pour examiner les revendications de ces derniers. [4] Colvez semblait avoir un commerce prospère; on le trouve parmi les commerçants donateurs de surprises à 500 Rennais qui, le samedi 2 et le dimanche 3 août, seraient repérés avec un journal Ouest-Eclair à la main; il offrait un gâteau de 4 livres.[5] En janvier 1903, c'est chez M. Colvez que l'on peut envoyer des dons en argent permettant de financer des caisses de pains recuits fabriqués à sa boulangerie, se conservant six semaines, que M. Colvez se charge de faire parvenir au plus vite aux pêcheurs de sardines "affamés".[6]

Un an plus tard, Colvez apparait ruiné. Le journal l'Ouest-Eclair du 5 février 1904 fait état de démarches procédurales de faillite d'un Colvez au tribunal de commerce: 9 mars, 9 heures, faillite Colvez, 2e et dernière affirmation des créances. Clôture pour insuffisance d'actif. [7] La famille Colvez sera bien loin de Rennes quand, le 21 décembre 1904 à 7 h 1/2, on procède au tribunal de commerce pour la faillite Colvez à la reddition de compte.

Ayant écouté l'appel du père Le Floc'h, qui veut fonder une colonie catholique pour faire reculer les protestants qui envahissent le Saskatchewan, Colvez, ruiné, avait décidé de partir au Canada avec son épouse et ses cinq enfants et pour avoir des chances d'être agréé, le boulanger est enregistré comme fermier.

La famille, moins de deux mois après l'ouverture de la procédure de faillite, quitte Rennes et, le 1er avril 1904, embarque à Saint-Malo sur le vapeur Le Malou en provenance de Marseille, pour une traversée spartiate pour les 183 passagers d'entrepont qui les amène à Halifax le 23 avril et, de là, par train à Montréal puis Winnipeg et Prince Albert (Saskatchewan) où les conditions de vie sont lamentables. Il est sans le sou et il écrit à des amis "Ne venez pas car ici pas plus qu'ailleurs on ne fait rien avec rien". Il quitte le père Le Floc'h. Après quelques mois comme cuisinier pour le détachement de police montée du nord-ouest à Prince-Albert, il décide de monter 300 km au nord avec son fils aîné Victor, 14 ans, [8] et bien lui en a pris car il va devenir directeur d'un commerce de fourrures récemment installé à Green Lake par la société française Révillon frères. La famille Revillon était active dans le commerce de la fourrure et de la mode depuis 1723; son siège social était à Paris, avec des filiales à Londres et à New York. Ici, on ne lui avait pas demandé de diplôme : pas de papiers, pas de formation particulière, aucun des obstacles qu'il aurait dû franchir en France. En tant que chef de poste de traite des fourrures, son salaire de départ devait être de 45 dollars, plus une allocation alimentaire de 15 dollars et la possibilité d’une augmentation. Victor était accompagné de son fils, son nouveau patron Monsieur Delavault et un conducteur d'attelage métis. Il avait emmené son fils aîné pour l'initier à la vie de commerçant et l'encourager à apprendre l'anglais et le cree [9] (un dialecte continu de langues algonquiennes parlées par environ 117 000 personnes à travers le Canada, des Territoires du nord-ouest à l'Alberta en passant par le Labrador). Dans la région de White Star, «Parmi les premiers à s'y établir, citons Paul Legodin, Ernest Clavier, Jean et Henri Delhommeau, Jean et Joseph Guédo, Henri Barque, Gabriel Leroux, Laurent Lemoal, Victor Colvez, Jean Macé, Georges Lempereur, presque tous des Bretons.» [10] Le 19 janvier 1905 il écrit à des amis :"Je suis très bien vu des sauvages et je fais pas mal d'affaires. Le directeur est très content de mes débuts." Mais un nouveau directeur critique et renvoie pas mal de gens, dont Victor qui n'aura pas même passé une année à Green Lake.

La deuxième partie ethnographique : "Rookie Fur Trader" - décrit la vie de Colvez en tant que commerçant de fourrures. Elle comprend des anecdotes sur son adaptation au climat et son interaction avec les Métis rouges, l'apprentissage de l'anglais et les amis qu'il a rencontrés[11].

Sépulture de Victor Colvez (1864-1932), St. Mary's Catholic Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, Etats-Unis

Grâce au travail de recherche effectué par la ville de Tours jumelée avec Minneapolis, des contacts au sein de la French Heritage Society de Minneapolis ont pu identifier la sépulture de Victor Colvez (1864-1932)[12] à St. Mary's Catholic Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota.

Descendance nord-américaine

Huits enfants ont fait souche aux Etats-Unis et au Canada au début du XXème siècle, après un périple au Canada :

- Léonie Marie Colvez (1889-1973) née le 9 décembre 1889 et décédée le 3 octobre 1973 à Minneapolis, Hennepin, Minnesota, Etats-Unis, mariée à Henri Hubert.

- Victor Junior Colvez (1891-1951) ou Victor Joseph Colvez, vétéran de la Première guerre mondiale, marié à Mae Orpha Seifert Colvez (1898-1948).

- Maria Colvez (1895–1976), marié à William John Chester, né en mai 1891 en Angleterre et décédé en 1947 à Prince Albert, Saskatchewan, Canada

- Macia Colverz née en 1895

- Harry Léon Colvez (1898–1947), né le 4 Mars 1898 dans le quartier Saint-Germain à Rennes et décédé le 11 Oct 1947 à Austin, Mower, Minnesota, Etats-Unis, marié à Ethel Louise Kerkow (1903-1950) ayant vécu à Austin, Mower, Minnesota, Etats-Unis.

- Yvonne Bernadette Colvez (1900–1986), née le 21 April 1900 à René (Sarthe, France) et décédé le 18 Août 1986 à Prince Albert, Saskatchewan, Canada, mariée à Joseph Odias Cartier, né le 5 Février 1891 au Canada et décédé le 16 juillet 1982.

- Henriette Colvez née en avril 1905 au Saskatchewan, Canada.

- Victor Colvez né en mai 1907 au Saskatchewan, Canada.

Un nom de rue Victor Colvez à Rennes et à La Chapelle Chaussée ?

Le 29 janvier 2024, Marc Hervé, 1er adjoint délégué à l'urbanisme a saisi Flavie Boukhenoufa, élue en charge à la fois des dénominations de rues et d'espaces publics mais également responsable des relations internationales.

De même, le maire de La Chapelle-Chaussée, berceau rennais de la famille Colvez, a été saisi de cette proposition.

Histoire de l'ancienne Halle-aux-Blés de Rennes

La démolition de l'église Toussaints, en 1780, permet un agrandissement au sud. Le plan dressé par l'architecte communal Gohier, en 1819, la présente comme une vaste place rectangulaire qui doit accueillir une halle au blé en son centre. Le cadastre de 1842 montre que le projet n'a pas été réalisé malgré la construction de la halle. Au sud-ouest de la place de forme triangulaire, subsiste un îlot, dit "quartier Trompette", qui sera détruit en 1895 quand la partie sud de la rue de Nemours est réunie à la place qui prend le nom de place de la Halle-aux-Blés. L'emprise est réduite à la partie nord, après la construction des halles centrales, en 1926 ; le tracé régulier est obtenu après la construction de la chambre de commerce, en 1933, sur les plans de l'architecte communal Emmanuel Le Ray. M. Gohier, architecte de la Ville et du département, fut vainqueur du concours organisé. Des plans de 1819 et ceux de 1820 correspondent au projet définitif. Les travaux durèrent plus de 2 ans. Les problèmes liés à l'implantation à proximité du canal des Murs nécessitèrent le renfort des fondations, en 1821 ; Gohier donna alors sa démission. La réception des travaux fut confiée à trois experts dont Mathurin Crucy qui avait déjà participé à l'expertise liée au sous-sol de la halle. Les experts critiquaient la faiblesse des planchers, la charpente et la pente trop faible du toit. L'édifice fut démoli vers 1926 pour être remplacé par la halle construite sur les plans de l´architecte communal Emmanuel Le Ray. [14]

Galerie cartes postales

Toutes les cartes de la Collection YRG avec l'Index cartes postales ou le mot clé YRG dans le moteur de recherche de WikiRennes.

Pour déambuler dans les rues de Rennes, son histoire et la collection, cliquer ici 537 ou ici 113

.

Références

- White Star - Musée virtuel de la Saskatchewan. "Victor Colvez, Jean Macé, Georges Lempereur, presque tous des Bretons."[15]

- ↑ Poupette et Polka

- ↑ Ouest-Eclair 18 janvier 1903

- ↑ https://iportal.usask.ca/record/68020

- ↑ Ouest-Eclair, 19 juin 1902

- ↑ Ouest-Eclair, 2 août 1902

- ↑ Ouest-Eclair 18 janvier 1903

- ↑ Ouest-Eclair, 26 février 1904

- ↑ Victor Junior Colvez (1891-1951)

- ↑ https://www.universalis.fr/encyclopedie/cree/

- ↑ Les Français dans l'Ouest canadien, Saint-Boniface Frémont, Donatien, Les éditions du blé, 1980, p. 125.

- ↑ https://file.ac/bVVZ6WWFP10/SKHistory_Vol58_No2.pdf

- ↑ https://fr.findagrave.com/memorial/34968018/victor-colvez

- ↑ information communiquée le 25 janvier 2024 par Aurore Mallet, chargée de projets internationaux, direction de la valorisation du territoire, service des relations internationales et de la coopération décentralisée à l'Hôtel de Ville de Tours

- ↑ Rennes au 19e siècle, architectes, urbanisme et architecture. Veillard, Jean-Yves. Rennes : éditions du Thabor -p. 195-198, 511 1978.

- ↑ http://musee.histoiresk.ca/white-star-n381-t652.html