Marie Mélanie Lognoné (1897-1984)

Marie Mélanie Lognoné est née le 6 février 1897 et décédée le 9 août 1984, à l'âge de 87 ans.

A l'âge de 17 ans, elle rejoint un Hôpital complémentaire tenu par l'Union des femmes de France, une des trois Sociétés d'assistance de la Croix Rouge française mobilisée pendant la Grande Guerre.

La paix revenue, elle fonde un établissement joaillier Au Carillon, bijouterie-horlogerie avec son mari Charles Léon Marie Jouet qui avait jadis obtenu le droit d’entrer comme apprenti chez son père Théophile Joseph Lognoné dont il aimait le travail passionné et minutieux.

Profitant du prestige des allées du Pavillon de la bijouterie-joaillerie de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, elle se laisse à l'âge de 28 ans à nouveau porter par l’esprit des années 1920, pour faire redécouvrir la place centrale du bijou et des joailliers dans l’émergence d'un style moderne qui continue d’inspirer le design contemporain.

Elle est la soeur de Léon Lognoné, orfèvre-horloger et Théophile Lognoné, horloger puis industriel, fondateur des industries Probiomer.

2025 : centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925

Rennes 1925 : sur les traces du bijou Art déco

Il y a 100 ans, naissait le bijou Art déco, à la croisée des mondes et des mouvements de l’époque. Sur fond de fêtes et sur un air de jazz, les progrès techniques du moment permettent d’aller plus vite et plus loin.

"Mir Iskusstva" fut un influent journal et mouvement artistique fondé par Sergei Diaghilev, créateur des Ballets Russes, et son cercle d'amis artistes, de Léon Bakst à Coco Chanel, au centre de l'argenterie russe. Mir Iskusstva recherchait une revigoration et une synthèse des arts, qu'il s'agisse de littérature, de musique, d'art ou de poésie. Ses pages éclectiques - englobant à la fois la culture noble et paysanne - contenaient des articles sur les chefs-d'œuvre de Peter Carl Fabergé, artiste-orfèvre et joaillier de la cour de la famille impériale de Russie, les Romanov[1].

L'art de la fantaisie ou le triomphe de la raison ?

Le peintre Charles Dufresne résume l'esprit général en disant que « L'art de 1900 fut l'art du domaine de la fantaisie, celui de 1925 est du domaine de la raison ». Cette tendance générale s'exprime au travers de deux mouvements opposés : le style Art déco et l'avant-garde internationale.

La perle, reine féminine de l’Art déco

La perle est la reine du bijou Art déco (1910-1939), un style qui a conquis le monde à une époque où Paris rayonnait en tant que capitale de la perle. Par sa forme, sa couleur et sa symbolique, la perle est devenue un marqueur de puissance et de modernité pour ces nouvelles femmes qui osent choisir la liberté, celle de vivre selon leurs désirs, de travailler, de créer ou de danser. Dans cet univers de garçonnes, les bijoux en perle s’imposent comme des accessoires incontournables, en parfaite harmonie avec l’esthétique Art déco, qui privilégie une sobriété élégante et de forts contrastes chromatiques, notamment entre le noir et le blanc.

Pavillon de l'Esprit nouveau

Le Corbusier et Amédée Ozenfant créent en 1920 la revue L'Esprit nouveau, titre inspiré d'une conférence de Guillaume Apollinaire. Le but était d'y raconter les nouveautés de la modernité. C'est pourquoi, à l'occasion de l'exposition internationale, Le Corbusier et Pierre Jeanneret, avec qui il a réalisé de nombreux bâtiments, décident de construire le Pavillon de l'Esprit nouveau.

Un nom inspiré du carillon rennais auquel Rabelais faisait référence dans Pantagruel en 1532

Symbole de la richesse et de la liberté de la ville, un carillon longtemps associé à un beffroi aujourd'hui disparu sonnait toutes les heures dans la capitale bretonne. Rabelais en fait référence dans Pantagruel en 1532.

Ce nom fut choisi en écho des relations historiques de Rennes et Rabelais.

La ville de Rennes était connue de Rabelais qui ne manqua pas de citer la grosse cloche de son beffroi : La première tour avait été construite sur l’ancienne tour Saint-James de la première enceinte des remparts et était située non loin de l’angle de la rue La Fayette et de la rue Châteaurenault. La cloche était nommée " Madame Françoise", du nom du duc François ou "la grosse Françoise" car elle pesait 40.134 livres, II qui en avait été le parrain Le beffroi fut atteint lors de l’incendie de Rennes de 1720 puis détruit en 1729.

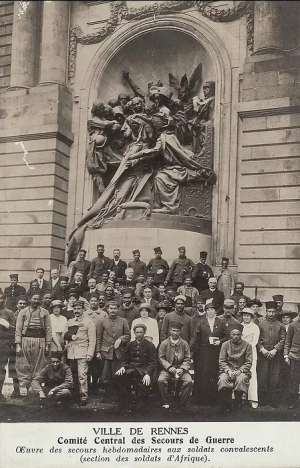

Membre active à 17 ans d'un hôpital complémentaire tenu par l'Union des femmes de France

Pendant la Grande Guerre (1914-1918), les établissements dont dispose le Service de Santé Militaire en temps de paix ne permettraient de recevoir qu'une faible partie des malades et des blessés de l'armée mobilisée. Il est donc nécessaire de prévoir, pour le cas de guerre, la création de nombreux hôpitaux. Ces hôpitaux portent le nom de Hôpitaux Temporaires (HT); leur organisation est prévue dans de nombreuses localités de la zone de l'intérieur.

Ces HT du territoire sont destinés à apporter au SS militaire des ressources nouvelles d'hospitalisation en vue de faire face: aux besoins propres des régions et aux évacuations des armées en campagne.

Les HT du territoire sont appelés Hôpitaux Complémentaires (HC) s'ils sont gérés par le SSM. Ils sont appelés Hôpitaux Auxiliaires (HA) s'ils sont gérés par les Sociétés d'assistance. Ils sont appelés Hôpitaux Bénévoles (HB) s'ils sont gérés par des particuliers, des associations, des communautés, des collectivités locales... à la condition de répondre et respecter un cahier des charges imposé par le SSM.

En 1914, existent trois Sociétés d'assistance de la Croix Rouge

- La Société française de Secours aux Blessés Militaires (SSBM) créée en 1864;

- L'Union des Femmes de France (UFF) créée en 1879;

- L'association des Dames françaises (ADF) créée en 1881.

Ces 3 sociétés de Croix-Rouge restent indépendantes les unes des autres durant toute la guerre et ne fusionnent sous la simple dénomination de Croix Rouge Française (CRF) qu'en août 1940.

La S.S.B.M. était la plus importante des sociétés de Croix-Rouge. Elle fut autorisée à prêter son concours au service de l'Armée. Elle accéda à la zone de l'avant (zone des combats), pouvait concourir au bon fonctionnement des trains sanitaires. Les infirmeries de gare dépendaient d'elle. L'U.F.F. et l'A.D.F. étaient cantonnées dans la zone de l'arrière, mais pas dans la zone des Armées.

L'Union des Femmes de France est reconnue d'utilité publique en 1882

L'Union des Femmes de France est reconnue d'utilité publique en 1882 et est autorisée par le décret du 19 octobre 1892, comme la Société de secours aux blessés militaires (SSBM) et l'Association des dames françaises, à participer au Service officiel de santé des armées de terre et de mer.

La numérotation des Hôpitaux se faisait par Région Militaire, sans tenir compte du découpage en départements.

L'influence d'Emma Koechlin-Schwartz, philanthrope française

L'Union des Femmes de France (UFF) est une association d'aide humanitaire française fondée à Paris en juin 1881 par Emma Koechlin-Schwartz. Elle est l'une des trois sociétés qui forment la Croix-Rouge française jusqu'en 1940 et a pour objectif l'aide aux personnes blessés ou malades de l'armée française, en France et à l'étranger.

La devise de l'Union des femmes de France est : « Les hommes au front, les femmes aux ambulances ».

Présidence de l'Union des femmes de France de 1881 à 1906

Fille du chimiste Léonard Schwartz (1802-1885) et de Judith Thierry-Mieg, Emma Koechlin-Schwartz (25 mars 1838 à Mulhouse - 29 mai 1911 à Paris) est très active pendant la guerre de 1870-1871, elle participe à l'œuvre du « Sou des Chaumières » et donne en secret des cours de français aux enfants sous l'occupation allemande de l'Alsace.

En 1880, elle devient la présidente de la Société pour la propagation de l'instruction parmi les femmes. La même année, le collège Sévigné est créé avec un don des Kœchlin de 100 livres-or.

En 1882, elle est nommée, par le ministre de la Guerre, membre de la Commission supérieure des sociétés d'assistance aux blessés et malades des armées de terre et de mer. En 1897, elle est désignée pour faire partie du comité d'admission à l'Exposition universelle de 1900 à Paris, dans la section « hygiène et matériel sanitaire ».

Pour la prise en charge des deux millions de blessés résultant des combats, de multiples types d'établissement ont été recensés à l'arrière : hôpitaux militaires évidemment, mais aussi infirmeries de gares, hôpitaux temporaires, hôpitaux complémentaires, hôpitaux auxiliaires, hôpitaux et hospices mixtes, hôpitaux bénévoles, hôpitaux civils, dépôts de convalescents et centres de réforme, chacun avec ses caractéristiques.

Recensement des hôpitaux complémentaires à Rennes

HC n° 1 Rennes - Lycée de Garçons, 2 avenue de la Gare - 797 lits - Fonctionne du 10 août 1914 au 18 avril 1919 - Annexes: Clinique médicale, 25 rue du Pré-Perché - 45 lits - Fonctionne du 24 septembre 1914 au ? - Maison de Retraite, rue Saint-Hélier - 70 lits - Fonctionne du (? au ?) - Caserne de Guines - 300 lits - Fonctionne de ? au 10 décembre 1918 - Clinique de l'Enfant-Jésus, 50 boulevard de la Liberté - 50 lits - Fonctionne de ? au 31 décembre 1918 - HA n° 2 Rennes - Hospice Saint-Yves (Hospice civil libre), 4 rue de la Barbais - 160 lits - SSBM - Fonctionne du 5 août 1914 au 7 janvier 1920 -

HB n° 3 bis Rennes - Hôtel Oberthür, 46 faubourg de Paris - 22 lits - Fonctionne du 12 septembre 1914 au 20 février 1917 - Annexe de l'HC n° 114 Rennes -

HC n° 4 Rennes - Collège libre de garçons dit Nouveau Saint-Vincent, 9 Faubourg de Paris - 700 lits - Fonctionne du 15 août 1914 au 31 mars 1919 - Annexes: Ecole Notre-Dame, faubourg de Paris - ? lits - Fonctionne du 15 août 1914 au 5 mars 1919 - A reçu des soldats belges de février 1915 à décembre1916 - Cercle Paul Bert, rue de Paris - 100 lits - Fonctionne du 25 janvier 1915 au 27 septembre 1917 - Ancienne annexe des HC n° 58 et 83 - La Providence, pensionnat de jeunes filles, faubourg de Paris - 100 lits - Fonctionne du 1er septembre 1914 au 10 novembre 1915 - Deviendra HC n° 114 en novembre 1915 - Clinique chirurgicale de la Sagesse, 2 rue du Manège - 100 lits - Fonctionne du 2 septembre 1914 au 15 novembre 1915 - Devenu annexe de l'HC n° 30 en novembre 1915 - Hôtel Tessier, rue Vanneau - ? - Fonctionne du 2 septembre 1914 au 15 novembre 1915 - Devenu annexe de l'HC n° 30 en novembre 1915 - Hôtel Oberthur - ? - Fonctionne de ? au 15 novembre 1915 - Deviendra HB n° 3 bis - Clinique du docteur Follet, 2 rue du Manège - 25 lits - Fonctionne du 1er septembre 1914 au ? - Duchesse-Anne, école libre Toubon - ? - ? - Caserne du Colombier - 300 lits - Fonctionne de ? au 10 décembre 1918 -

HC n° 5 Rennes - Faculté des Lettres, Place Hoche - 268 lits - Fonctionne du 14 août 1914 au 10 mars 1919 - Jusqu'au 1er mars 1915 soigne les grands blessés; à partir du 25 mars traite des petits blessés et des malades - De mars à août 1915 hospitalise des blessés et malades africains et belges - En octobre 1915, retour des grands blessés - Enfin le 3 novembre 1915 devient centre régional de stomatologie et le 25 janvier 1916 centre de prothèse maxillo-faciale - 6427 hospitalisations ont été enregistrées et 40 décès déplorés - Annexes: Pensionnat de jeunes filles de l'Immaculée Conception, rue Saint-Mélaine - 75 lits - Fonctionne du 5 décembre 1915 au 15 mars 1916 Maison de santé Sainte-Anne, 24 boulevard Volney - 40 lits - Fonctionne du 6 octobre 1914 au 10 mars 1919 - Clinique Sainte-Anne, boulevard Volney - 40 lits - Fonctionne du 15 décembre 1915 au 3 mars 1919 - Annexe de l'HC n° 31 -

HA n° 20 Rennes - Ecole de Quineleu, rue des Ateliers - 96 lits - SSBM - Fonctionne du 26 septembre 1915 au 10 octobre 1916 -

HC n° 30 Rennes - Collège libre de garçons, 31 rue d'Antrain - 320 lits - Fonctionne du 9 août 1914 au 31 mars 1919 - Reçoit des blessés et malades belges de février 1915 à octobre 1916 - Devient hôpital belge le 18 mars 1916 - Annexes: de la rue du Manège - ? - Fonctionne du 2 septembre 1914 au 18 janvier 1915 - Clinique des Sœurs de la Sagesse, 2 rue du Manège - 100 lits - Fonctionne du 20 novembre 1915 au 30 mai 1919 - Hôtel particulier, 38 rue Vanneau - 50 lits - Fonctionne du (7 septembre 1914 au ?)-

HC n° 31 Rennes - Ecole Normale d'Institutrices, boulevard de la Duchesse Anne - ? - Fonctionne du (? au 11 décembre 1915) -

HC n° 34 Rennes - Ecole des Beaux-Arts, rue Hoche - 630 lits - Fonctionne du 2 septembre 1914 au 28 janvier 1915 - Devient alors l'HDC n° 83 -

HC n° 39 Rennes - Lycée de jeunes filles, 15 rue Martenot - 295 lits - Fonctionne du 8 septembre 1914 au 26 septembre 1915 - A reçu des combattants musulmans puis belges -

HC n° 40 Rennes - Ecole d'agriculture, route de Brest - 205 lits - Fonctionne du 7 septembre 1914 au 18 avril 1919 - D'abord spécialisé dans les maladies contagieuses - De fin février 1915 à début décembre 1916 reçoit des blessés et malades belges - A partir de juin 1917 est affecté à la rééducation agricole - A reçu 4383 hospitalisés et déploré 137 décès - Médecins-chefs: docteurs Gaultier, Bergouignan et Cherel.

HC n° 41 Rennes - Faculté de droit, 4 place Saint-Melaine - 167 lits - Fonctionne du (6 octobre 1914 au ?) - Asile de vieillards, 3 place Sainte-Mélanie - 49 lits - Fonctionne du (8 septembre 1914 au ?)-

HC n° 58 Rennes - Cercle Paul Bert, rue de Paris.

HC n° 69 Rennes - Ecole pratique d'Agriculture, faubourg Saint-Malo - 105 lits - Fonctionne du (17 novembre 1914 au ?) -

HC n° 79 Rennes - Ecole, faubourg de Nantes - 84 places - Fonctionne du (23 septembre 1914 au ?) HC n° 83 Rennes - Bourse du travail, 34 rue Hoche - 50 lits - Fonctionne du (? au ?) -

HC n° 84 Rennes - Hospice de vieillards, boulevard de l'Ouest - 490 lits - Fonctionne du 12 septembre 1914 au ?) -

HA n° 101 Rennes - Ecole Normale d'Instituteurs, 21 faubourg Saint-Malo - 180 lits - ADF - Fonctionne du (10 août 1914 au ?) -

HC n° 105 Rennes - Ecoles, boulevard de la Liberté - 163 lits - Fonctionne du (9 octobre 1915 au ?) - Annexes: Ecole, rue du Colombier - 168 lits - Fonctionne du (1er octobre 1915 au ?) - Ecole de filles, boulevard de la Tour d'Auvergne - 70 lits - Fonctionne du (11 décembre 1915 au ?) -

HC n° 107 Rennes - Ecole de laiterie, sur le site de l'ancien château de Coëtlogon - 90 lits - Fonctionne du (1er juin 1915 au ?) -

HC n° 114 Rennes - Pensionnat de jeunes filles La Providence, 29 faubourg de Paris - 180 lits - Fonctionne du 16 novembre 1915 au 10 octobre 1916 - Ancienne annexe de l'HC n° 4 du 1er septembre 1914 au 10 novembre 1915 - Puis s'installe caserne de Mac Mahon et Hospice de Pontchaillou - 500 à 1120 lits - Fonctionne du 10 octobre 1916 au 10 décembre 1918 - Annexes: Hôtel Oberthur, faubourg de Paris - 22 lits - Fonctionne du 16 novembre 191 au 10 février 1917 - Ancienne annexe de l'HC n° 4 de ? au 15 novembre 1915 - Pensionnat de jeunes filles de l'Immaculée Conception, rue Saint-Melaine - 94 lits - Fonctionne du15 mars 1916 au 18 avril 1919 - Rattaché à l'HC n° 5, puis à l'HC n° 114, puis de nouveau à l'HC n° 5 le 11 novembre 1916 et enfin à l'HC n° 114 jusqu'à sa fermeture -

HC n° 115 Rennes - Ancien collège de garçons Saint-Vincent, rue de Fougères - 550 lits - Fonctionne du 20 avril 1916 au 18 avril 1919 -[2]

- ↑ https://www.faberge.com/fr/blogs/news/faberge-launches-the-mir-faberge-art-journal?srsltid=AfmBOoou2JbUPL9G3hGPleZWs7AL4kS3pLTCsFdRUT_aV7AZCTXN9sLS

- ↑ Re: Hôpitaux Militaires: 10ème RM. Jean Riotte